細見(さいけん)とは : べらぼう

細見(さいけん)とは: べらぼう

「べらぼう」に登場する「細見」の意味を解説

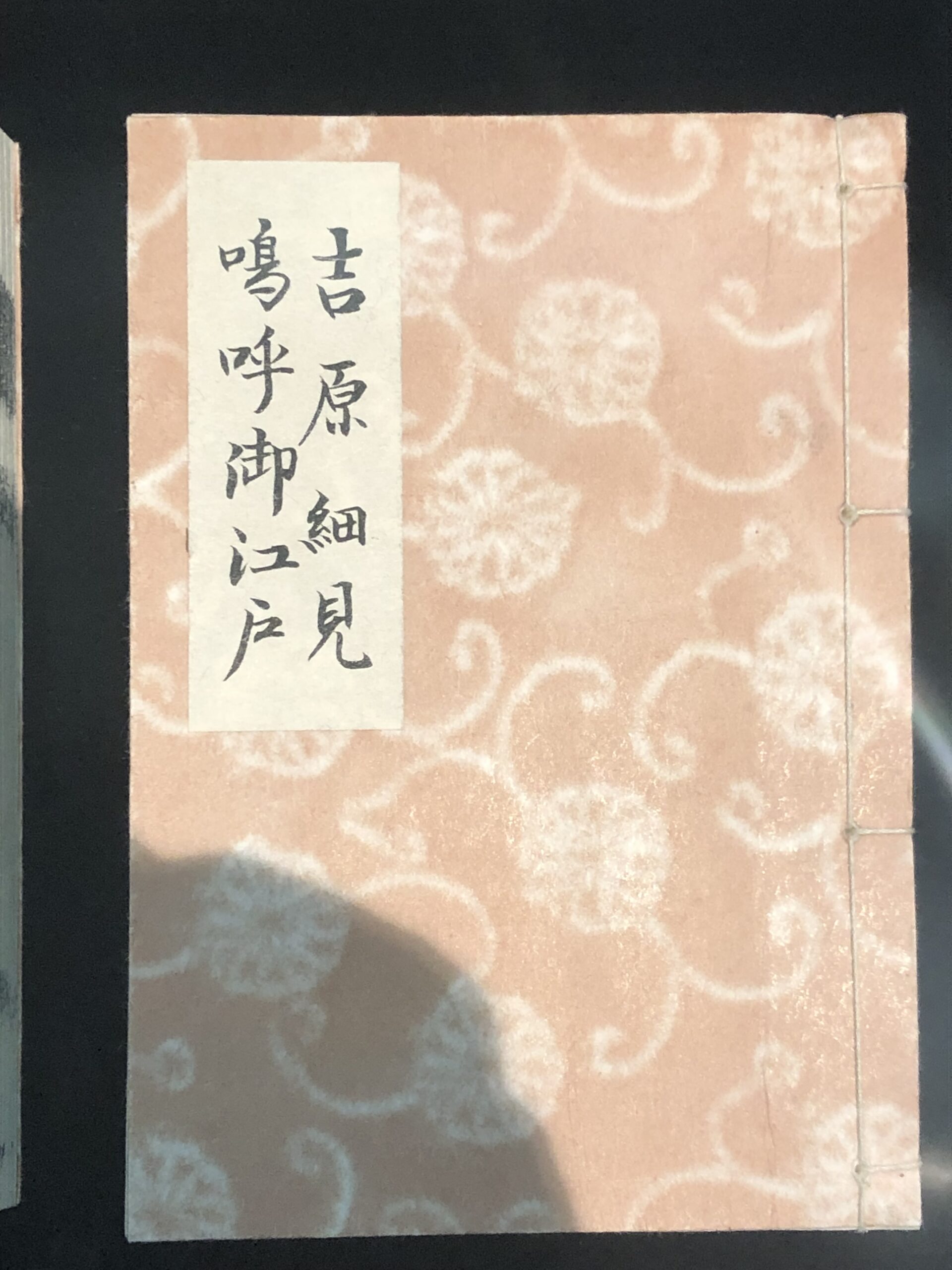

NHKの大河ドラマ「べらぼう」で「吉原細見(よしわらさいけん)」が登場します。劇中では「細見(さいけん)」と略して呼ばれる場面が多く見られます。この「細見」とは一体何を指すのでしょうか?また、視聴者の中には「さいけん」の漢字が分からなかったり、「債権(さいけん)」と混同してしまう人もいるようです。本記事では、「細見」の意味やその背景について分かりやすく解説します。

1. 「細見」の意味?

「細見(さいけん)」とは、江戸時代に刊行されていた案内書のことを指します。特に有名なのが、江戸の吉原遊郭を案内する『吉原細見』です。この『吉原細見』は、遊女の名簿や格付け、遊郭内のルール、遊び方、さらには季節ごとの催し物などを詳しく紹介したガイドブックでした。

「細見」は、「細かく見て案内するもの」という意味があり、現代の観光ガイドブックや店舗情報誌のような役割を果たしていました。そのため、江戸時代には遊郭だけでなく、歌舞伎の役者や芝居小屋を紹介する『役者細見』など、さまざまな「細見」が存在しました。

2. 「細見」という言葉の成り立ち

「細見」という言葉は、「細かく見る」という意味の「細かに見る(こまかにみる)」が語源と考えられます。これが転じて「詳細な情報を載せた案内書」という意味になりました。

また、江戸時代には「○○細見」という形で、さまざまなジャンルのガイドブックが作られていました。

代表的な細見の例

- 『吉原細見』:吉原遊郭のガイドブック

- 『役者細見』:人気歌舞伎役者の情報を掲載した書物

- 『江戸細見』:江戸の名所や店舗を紹介する案内書

このように、「細見」は特定のジャンルに特化した情報をまとめた書籍の総称として使われていました。

3. 『吉原細見』と吉原遊郭

『吉原細見』は、江戸時代に吉原遊郭を訪れる人々のために作られたガイドブックです。内容には、

- 遊女のランクや名前

- 遊郭内のルールやマナー

- 季節ごとのイベント情報

- 店舗の所在地や特徴

などが詳細に記されており、初めて吉原を訪れる人にとっての「遊郭の入門書」としての役割を果たしていました。

『吉原細見』は17世紀後半から発行され、江戸時代の後期には改訂版も定期的に出版されるようになりました。そのため、当時の遊郭文化を知る上で非常に貴重な歴史資料となっています。

4. なぜ「細見(さいけん)」と読むのか?

「細見」は、現代の日本語では「ほそみ」と読まれることが多いですが、江戸時代には「さいけん」と読まれていました。これは、当時の発音や用法に由来しており、同時代の他の文献にも「細見(さいけん)」という読み方が見られます。

現代では「細見」と聞くと「細長いものを見ている」という印象を持たれるかもしれませんが、江戸時代の「細見」は「詳細な案内書」という意味で使われていたため、別の意味合いを持っていたことになります。

また、「さいけん」という音が「債権(さいけん)」と同じであるため、ドラマを見ていて「借金の話?」と誤解する人もいるかもしれませんが、全く別の意味の言葉です。

5. 現代における「細見」の意味

江戸時代には「細見」という言葉が案内書の意味で広く使われていましたが、現代ではこの用法はあまり一般的ではありません。ただし、歴史研究の分野では『吉原細見』や『役者細見』といった言葉が引き続き使われています。

また、復刻版の『吉原細見』は今でも出版されており、江戸時代の遊郭文化に興味のある人々にとって貴重な資料となっています。さらに、国立国会図書館のデジタルアーカイブなどで当時の『吉原細見』を見ることも可能です。

まとめ

- 「細見」とは、江戸時代に刊行された詳細な案内書のことを指す。

- 特に有名なのは『吉原細見』で、吉原遊郭の情報をまとめたガイドブックだった。

- 「細見(さいけん)」の語源は「細かく見る」であり、当時は「詳細な案内書」という意味を持っていた。

- 現代では「細見」という言葉の用法は一般的ではないが、歴史研究の分野では今も使われる。

NHKの大河ドラマを見ていて「細見って何?」と思った方も、これでスッキリしたのではないでしょうか?

『吉原細見』のような資料を通じて、江戸時代の文化を知ることは非常に興味深いものです。機会があれば、ぜひ復刻版やデジタルアーカイブで実際の『吉原細見』を読んでみてください!