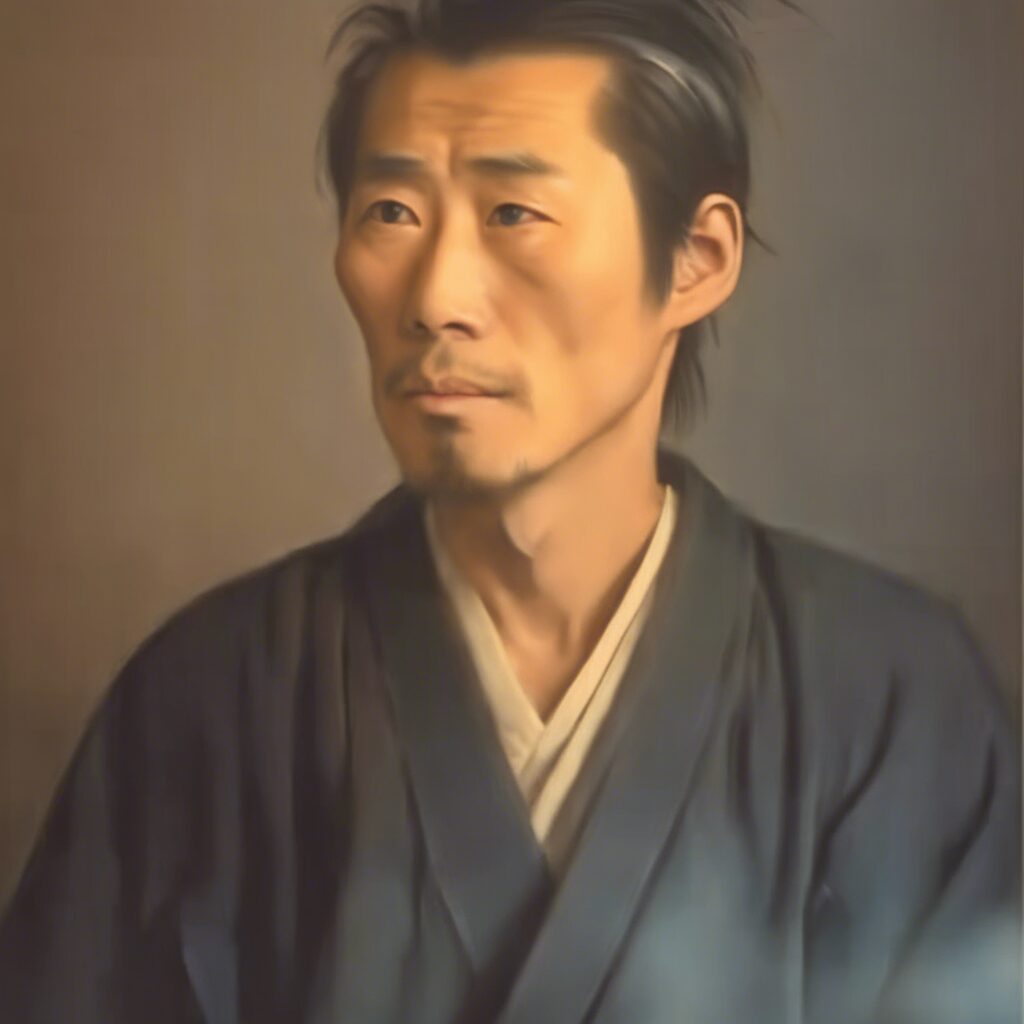

平賀源内と阿片

平賀源内と阿片

平賀源内が阿片を使用したというのは事実? ドラマと史実のギャップを読み解く

2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう』では、部分的ではあるものの奇才・平賀源内の波乱に満ちた生涯が描かれ、視聴者の間で大きな反響を呼んでいます。その中でも特に印象的だったのが、阿片を吸わされ幻聴に襲われた末に、人を斬ったように仕立て上げられるという衝撃的な場面でした。

しかし、この「阿片」の描写は本当に史実に基づいたものなのでしょうか?この記事では、フィクションと現実の違いを明らかにしながら、平賀源内の実像と最期について探っていきます。

📺 ドラマの中の阿片描写

『べらぼう』劇中での平賀源内は、何者かによって阿片を吸わされ、幻覚に陥る姿が描かれます。自らの意思とは無関係に人を斬ってしまったように演出されるシーンは、サスペンス仕立てで視聴者を惹きつけました。

このような阿片使用の描写は、ドラマの脚本上の演出であり、現時点で確認できる史料や伝記には、源内が阿片を使用したという記録は一切存在しません。

📜 阿片と江戸時代──時代背景の確認

阿片(アヘン)は中国では古くから医薬品としても利用されていましたが、日本への本格的な流入は、19世紀(江戸後期〜幕末)に入ってからのことです。江戸中期にあたる平賀源内の時代(1728年〜1780年)には、阿片の存在自体が日本ではほとんど知られていませんでした。

つまり、平賀源内が阿片を使用していたという可能性は極めて低く、ドラマの描写はあくまでフィクションであると考えるべきでしょう。

🧠 平賀源内という人物

平賀源内は、讃岐(現在の香川県)出身の博物学者・発明家・作家・画家で、多才な知識と表現力を持ち、現代でいう“マルチクリエイター”のような存在でした。特にエレキテル(静電気発生機)の復元は有名で、江戸庶民に西洋科学の驚きをもたらしました。

また、物産会という今でいう「見本市」のような催しを通じて、地方の特産品や技術を広める活動にも尽力していました。

⚖️ 平賀源内の最期──なぜ彼は投獄されたのか?

源内の最期は非常に悲劇的でした。1780年、ある口論の末に人を斬ってしまい、殺傷事件として捕縛され、そのまま牢獄で亡くなります。病死とされていますが、その背景には過酷な牢生活や、当時の精神的な孤独、周囲との摩擦などがあったと考えられています。

ただし、この事件に関しても、殺意があったわけではなく、突発的なトラブルであった可能性が高いとする見方もあり、彼の死には謎や同情の声が多く寄せられています。

📝 まとめ

- 🎭 NHK大河ドラマ『べらぼう』での阿片描写はフィクション。

- 📚 平賀源内が阿片を使用したという記録は歴史上には存在しない。

- 🧪 源内の時代(18世紀)は、阿片が日本に本格的に入る前の時代。

- ⚖️ 源内の死は、牢内での病死。人を斬った事件がきっかけだったが、詳細は今も議論の対象。

天才ゆえに時代に受け入れられなかった男、平賀源内。ドラマではその生涯にドラマチックな脚色が加えられていますが、史実としての源内もまた、現代に通じるクリエイティブな精神と、孤高の生き様を体現していた人物です。

フィクションと史実、その両面を知ることで、私たちはより深く「平賀源内」という人物を理解することができるのではないでしょうか。

平賀源内トリビア集:天才すぎて江戸に収まらなかった男の意外な素顔

発明家? 医者? 作家? それとも詐欺師!?

江戸時代の奇人・平賀源内(1728–1780)は、とにかく一言では語りきれないほど多彩な人生を送った人物です。教科書では「エレキテルを復元した人」として紹介されることが多いですが、それは彼のほんの一面にすぎません。

今回は、そんな源内のちょっと変わったエピソードやあまり知られていない豆知識を、トリビア形式でお届けします📚✨

🔌 トリビア:エレキテルは「発明」ではない?

「平賀源内=エレキテル」と教えられた方も多いはず。しかし実は源内がエレキテルを発明したわけではありません。

エレキテルとは静電気発生装置で、源内はオランダから伝わった故障品を独自に修理・復元し、庶民に“ビリビリ”の驚きを披露したのです。当時の江戸庶民にとってはまさに魔法のような道具で、源内はこれで一躍時の人となりました。

🥃 ②:日本初のウイスキーっぽい酒を開発?

源内は「玉川温泉の鉱泉を利用して薬酒を作る」など、医薬品にも積極的に関与していました。中には、西洋の蒸留酒に近いものを再現しようとした記録も残っており、“日本初のウイスキーの原型を作ろうとした男”ともいわれています。(※未完成に終わったようです)

🗾 ③:「温泉番付」や「物産会」の始祖?

源内は“観光地マーケティング”のようなこともしていました。日本全国の名湯をランキング形式で紹介した「温泉番付」や、地方の名産品を一堂に会して紹介する「物産会」を主催し、今でいうイベントプロモーター的な役割も果たしていたのです。

こうした取り組みは、観光業や地域振興の元祖ともいえるでしょう。

🎭 ④:芝居の脚本家としても大活躍!

源内は戯作者(げさくしゃ)としても名を馳せ、『根無草』『風流志道軒伝』などの作品を発表。洒落本や滑稽本のジャンルで評価を受けました。

さらに、芝居小屋の運営や脚本も手がけており、いわば江戸のプロデューサー兼放送作家!彼の演劇センスは高く、多くの浮世絵師や役者たちに影響を与えました。

💸 ⑤:投資詐欺まがいのトラブルも…

多才すぎて“ビジネス”にも手を出していた源内ですが、鉱山開発の資金集めなどで誤解やトラブルを起こし、「源内=詐欺師」という悪評を立てられたこともあります。

実際は詐欺というより、時代がまだ彼の事業アイディアに追いついていなかったのかもしれません。とはいえ、周囲との軋轢もあって晩年は孤独に…

⚖️ ⑥:死因は「牢死」──しかしその理由が謎すぎる!

平賀源内は、最期は牢屋で病死しました。直接のきっかけは、家主とのトラブルで刃傷沙汰を起こしたとされる事件ですが、当時の記録には詳細が少なく、「源内は冤罪だったのでは?」という説もあります。

奇人変人のまま人生を終えた彼に対し、同時代の人々も「なんてもったいない死に方だ…」と嘆いたと伝えられています。