「往来物」とは?

「往来物」とは?

江戸の教育と出版文化を支えた庶民の教科書「往来物」📚

— NHK大河ドラマ『べらぼう』に登場!耕書堂と寺子屋文化の世界 —

2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』では、江戸時代の吉原遊郭と出版業界と文化が豊かに描かれています。その中で登場するのが「往来物(おうらいもの)」という言葉。主人公・蔦屋重三郎が営む書物屋「耕書堂」が、出版の世界でさまざまなジャンルに挑む中、「往来物」という言葉が登場します。

劇中では「手習(てならい)の往来物」という表現も出てきます。これは、寺子屋などで使われた実際の教材を指す言葉でもあり、当時の庶民の学びと出版の深い関係を物語るものです。

では、この「往来物」とは一体どのような存在だったのでしょうか? この記事では、往来物の歴史、特徴、役割、そして『べらぼう』との関係について、わかりやすく解説していきます。

📘 「往来物」とは?——庶民が学びに親しんだ江戸の“教科書”

「往来物」とは、室町時代から江戸時代にかけて広く使われた教科書・読み物であり、手紙(書簡)形式で書かれているのが最大の特徴です。

とくに江戸時代には、寺子屋教育の場で広く使われ、庶民の子どもたちが読み書きや礼儀、道徳、知識を身につけるための入門書として親しまれていました。

✉️ 名前の由来と形式

「往来」はもともと「行き来すること」を意味しますが、ここでは「手紙の往復」=書簡文のやりとりを指します。

多くの往来物は、親から子、師匠から弟子へ、あるいは町人同士などの形式で「誰かに宛てた手紙」という体裁をとっており、読者が当事者意識を持って内容を学べる構成になっていました。

🧠 多彩なジャンルと内容:往来物は学びの宝庫

往来物にはさまざまなテーマがあり、以下のような分類が存在しました。

| 種類 | 内容の例 |

|---|---|

| 道徳往来 | 親孝行や礼儀作法、働くことの尊さなど |

| 諸国往来 | 日本各地の地理、名産品、文化 |

| 商売往来 | 商人の心得、取引マナー、言葉遣い |

| 四季往来 | 年中行事、季節ごとの生活の知恵 |

| 武士往来 | 武士の子弟向けの心得、礼法など |

こうした往来物は、現代で言えば、国語・道徳・社会・生活科の教科書をまとめたような役割を果たしており、教育の基礎を支える総合教材として広く読まれていました。

往来物は今で言う「テキスト」,「教本」,「実用書」といった言葉にも近い

「往来物」は、現在でいう「テキスト(教科書)」や「教本」のような物と言うことも出来ます。

ただし、現代の教科書よりも内容の幅が広く、より生活に密着した実用的な知識を教えるという側面も強かったです。

つまり、往来物=テキスト+道徳書+実用書+常識本+書写帳の役割を1冊で担っていた…そんな多機能な教材でした。

「テキスト」と一言で言うよりも、「江戸の総合教本」と呼んだほうが、その全体像に近いかもしれませんね。

🖋「手習の往来物」とは?——教育現場で使われた実践教材

劇中で言及される「手習の往来物」は、特に寺子屋で筆書き(手習い)を学ぶ際に使われた教材を指します。

📚 寺子屋における手習いの流れ

- 先生が往来物を音読

- 子どもがそれを筆で書き写し、文字の形や筆の運びを学ぶ

- 内容を暗唱し、言葉のリズムや文法を自然に体得

- 文章を通して、道徳や社会的常識も吸収する

このように「手習の往来物」は、**読み書き・礼儀・表現力を一度に学べる“オールインワン教材”**として、寺子屋の初等教育に欠かせない存在でした。

🧒 江戸の寺子屋と庶民教育の中核

江戸時代の日本は、世界的に見ても非常に高い識字率を誇った社会でした。武士だけでなく、町人や農民の子どもたちも寺子屋で学ぶことが一般的で、その教育の柱が「往来物」だったのです。

特に「手習の往来物」は、初学者が最初に触れる教材であり、まさに「学びの入口」でした。

📖 実在した代表的な往来物

| 書名 | 特徴 |

| 庭訓往来(ていきんおうらい) | 親が子に宛てた教訓をまとめたもの。家庭内の心得を説く古典。 |

| 諸国往来 | 日本各地の地理・名物を紹介。地理教材として定番。 |

| 商売往来 | 商人に必要な礼儀や商習慣を学ぶ教材。 |

| 四季往来 | 春夏秋冬の年中行事や暮らしの工夫を手紙形式で紹介。 |

これらの往来物は、単なる学習教材ではなく、**江戸庶民の価値観や生活文化が凝縮された「暮らしの手本」**でもありました。

🏮 『べらぼう』に描かれる耕書堂と往来物

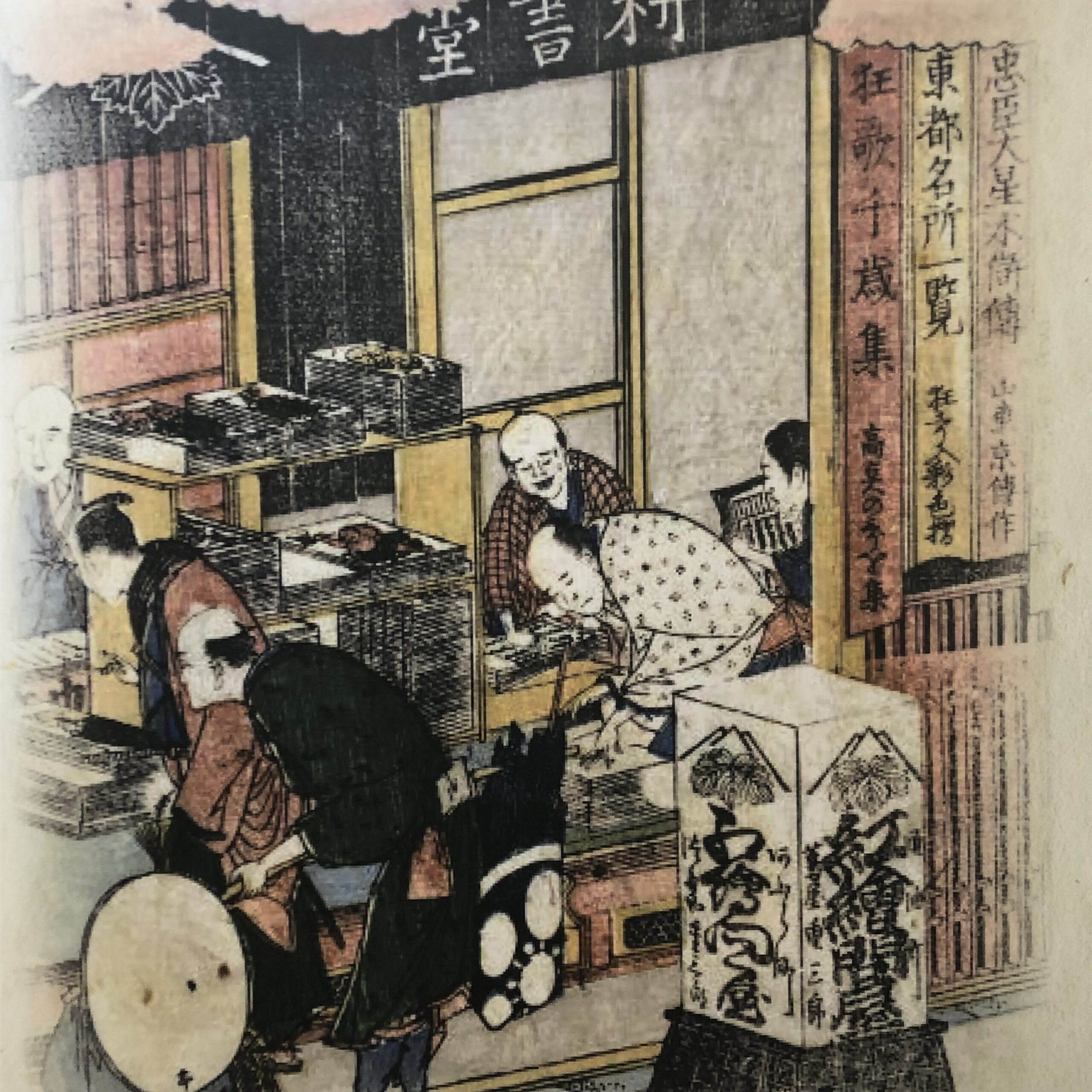

『べらぼう』では、蔦屋重三郎が営む書物屋「耕書堂(こうしょどう)」が登場します。耕書堂は、史実でも重三郎が使っていた屋号であり、出版の品目は多岐にわたっていました。

劇中では、「手習の往来物」という言葉が登場する場面がありますが、寺子屋での使用シーンや教育現場とのつながりまでは直接的には描かれていません。ただし、往来物という言葉が登場すること自体が、当時の出版業において教養・実用の分野も重要であったことを示しています。

娯楽書(洒落本や黄表紙)に力を入れていた蔦屋重三郎が、どこかで教育的な出版にも目を向けていた可能性を感じさせる、興味深い描写です。

📚 江戸の出版文化と往来物の意義

江戸時代後期になると、出版物は大衆向けにますます拡大し、往来物も家庭内での読み物や教養書として定着していきました。挿絵入りのものや、よりわかりやすい表現にした入門書なども登場し、老若男女を問わず読まれる存在に。

往来物は、単なる児童向けの教材にとどまらず、出版を通じて庶民の知識と教養を底上げした文化的ツールであったのです。

📝 まとめ:往来物は“教科書以上”の存在だった

| 項目 | 内容 |

| 名称 | 往来物(おうらいもの) |

| 形式 | 書簡形式(手紙文) |

| 主な用途 | 読み書き練習、道徳・社会常識の教育 |

| 特化形態 | 手習の往来物=筆書き練習教材としての用途 |

| 代表書物 | 『庭訓往来』『諸国往来』『商売往来』など |

| 出版 | 江戸の書肆(耕書堂など)によって刊行 |

| 社会的意義 | 庶民の教育・識字率の向上、生活文化の普及 |

✨ おわりに:『べらぼう』が描いた往来物の世界を今こそ見直す

NHK大河ドラマ『べらぼう』に登場する「往来物」や「手習の往来物」は、江戸時代における知の伝達と教育のあり方を象徴する存在です。

出版が庶民の学びを可能にし、文字を持つことが人生を切り開く手段になっていた時代。

ドラマを楽しむだけでなく、その背景にある「往来物」の意味を知ることで、江戸という時代の奥深さがより感じられることでしょう📜✨