ありがた山の寒がらす・意味

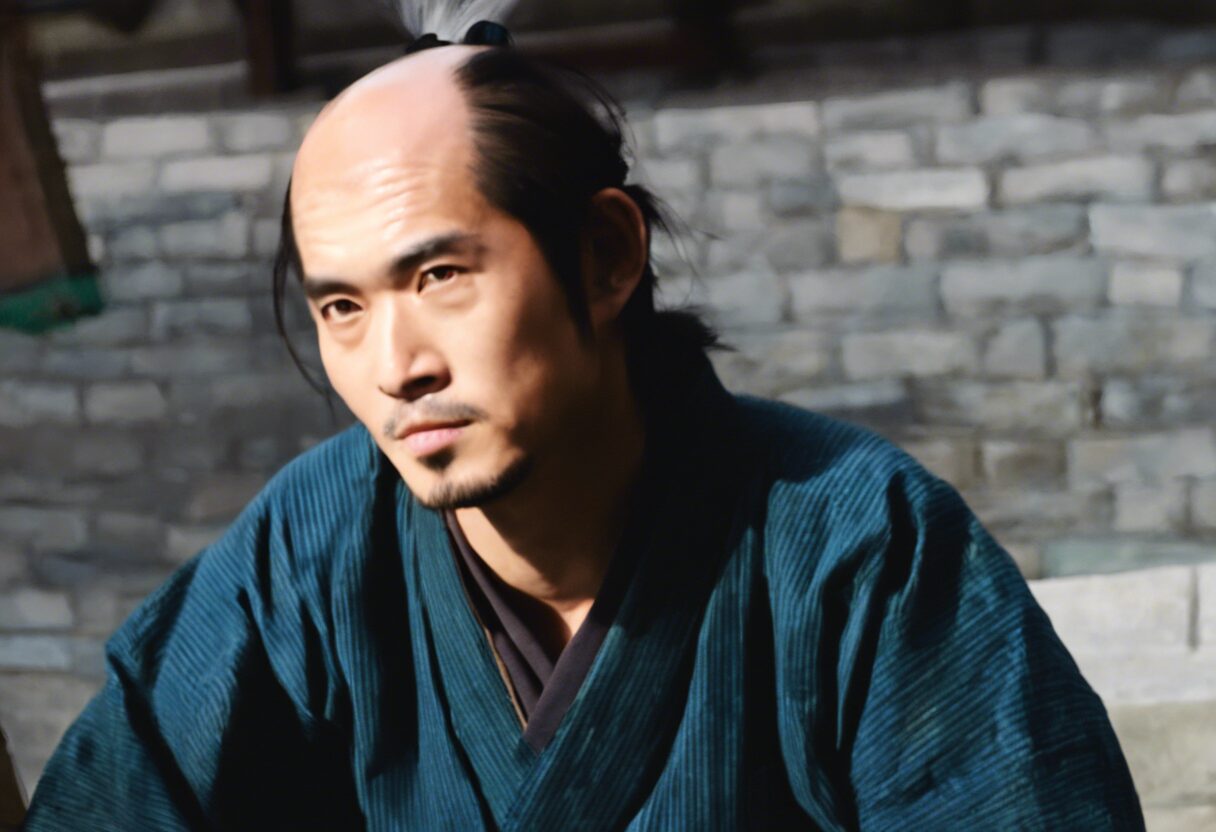

「ありがた山の寒がらす」とは?—『べらぼう』で蔦屋重三郎が使う表現の意味を解説

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』では、江戸時代の名出版人・蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)が主人公として描かれます。その中で彼が使う特徴的な言い回しのひとつに「ありがたやまのかんがらす(でございます)」があります。

「ありがた山の寒がらす」とはどういう意味なのしょうか?

これは一見、意味が分かりにくい言葉ですが、江戸の文化や言葉遊びを知ると、その意図が見えてきます。本記事では、この表現の意味や由来、使われ方について詳しく解説していきます。

「べらぼう」では「ありがた山のとんびがらす」あるいは単に「ありがた山」という表現も繰り返し出てきます。

1.「ありがたやまのかんがらす」とは?

「ありがた山の寒がらす」は、いくつかの要素が組み合わさった江戸時代の言葉遊びのような表現です。

- 「ありがたやま」:「ありがたい(有り難い)」を駄洒落(だじゃれ)風にした変化形で、感謝や畏敬の念を込めた言い回し。

- 「かんがらす」:「寒烏(かんがらす)」のこと。山と言えばカラスという発想から単に付け足しをした言葉。

直訳すると「ありがたい山に住む寒烏」といった意味になりますが、実際のニュアンスとしては、「ありがたや!」(感謝・感動を表す)を洒落た言い方にしたものと考えられます。

つまり、「ありがたやまのかんがらす」は**「ありがたいことだ!」「これはすばらしい!」**といった感嘆の表現として使われているのです。

江戸時代には「ありがたく存じます」という言葉がよく使われていましたが、「ありがた山の寒がらす」の意味は今で言うところの「ありがとうございます」をだじゃれにした言い回しと言えます。

大河ドラマ「べらぼう」では「ありがた山の鳶(とんび)がらす」という表現も出てきますが意味は全く同じです。

2. なぜ蔦屋重三郎が使うのか?

蔦屋重三郎は、洒落や機知に富んだ江戸の文化人として知られています。彼は、黄表紙や洒落本などの風刺的でユーモラスな出版物を世に送り出し、町人文化を支えた人物です。

そのため、彼のセリフには、粋な江戸言葉や洒落を効かせた表現が頻繁に登場すると考えられます。「ありがた山の寒がらす」も、そのような言葉遊びの一つとして採用された可能性が高いでしょう。

また、当時の江戸庶民は、ユーモアを交えて日常会話を楽しんでいました。商人や職人たちは、ダジャレや掛詞を使って軽妙な会話を交わすことが一般的だったため、蔦屋重三郎のキャラクターにもこうした言葉が反映されているのです。

3. 江戸時代の「言葉遊び」との関係

江戸時代には、単なる言葉以上に「語感の面白さ」や「リズム」が重視されました。特に、町人文化が発展するにつれて、ユーモアを交えた独特な表現が数多く生まれました。

「ありがたやまのかんがらす」もその一例で、江戸庶民が使っていた**「ありがたい」を面白く言い換えた表現**と考えられます。

昭和の時代に、「あたりまえ(だ)」と言う代わりに「あたり前田のクラッカー」と言う「親父ギャグ」のような言葉遊びがありましたが、このような昭和の「親父ギャグ」とも似ていると言えますね。

江戸時代では他にも「春夏冬中」と書いて「商(あきない)い中」と読ませる(秋がない→あきない→商い)看板があったなど、現代で言うところの「親父ギャグ」のような言葉遊びが盛んだったようです。

「ありがたやまのかんがらす」や「ありがた山のとんびがらす」と言った言葉も語感の面白さやリズムを重視した表現であり、聞いた人がハハッと笑えるような言葉遊びから生まれた表現と言えます。

4. どのような場面で使われるのか?

『べらぼう』の中では、蔦屋重三郎が感嘆したときや感謝の気持ちを表すときに「ありがたやまのかんがらす」と発言しているようです。

例えば、

- 意外な幸運が舞い込んだとき

- 驚くほどの名作が生まれたとき

- 人の親切に感激したとき

などの場面で、洒落っ気たっぷりにこの言葉を口にしているのでしょう。

このように、ただ「ありがたい」と言うだけではなく、ユーモアと遊び心を加えて表現するのが、蔦屋重三郎らしい粋な語り口なのです。

5. まとめ

「ありがた山の寒がらす」あるいは「ありがた山の鳶がらす」は、江戸時代の言葉遊びを取り入れた感嘆の表現であり、「ありがたい!」という意味をユーモラスに伝える言葉です。

- 「ありがたやま」=「ありがたい」のだじゃれによる変形

- 「かんがらす」=「寒烏(かんがらす)」の響きを活かした洒落言葉。山といえばカラスという発想から来ている。

- 意味としては「ありがたい!」と同じだが、リズム感とユーモアを強調

蔦屋重三郎がこの表現を使うことで、彼の洒落っ気や江戸町人文化の粋な雰囲気がより際立つ演出になっています。

『べらぼう』を見る際には、ぜひこの言葉の背景を知って、蔦屋重三郎の言葉遣いに注目してみてください。江戸の文化や言葉遊びがより楽しく感じられるはずです!

吉原遊郭に関するトリビア