プレッパーとは

プレッパーとは

プレッパーの意味・背景・実態・日本との関係まで

最近、「プレッパー」という言葉をSNSやニュースで目にすることが増えていませんか?

一見すると特殊な人物像を想像するかもしれませんが、実はその実態はとても現実的で、将来に備えて行動する人々のことを指します。

この記事では、「プレッパーとは?」という意味の解説から始まり、彼らがどんな準備をしているのか、なぜ注目されるのか、そして日本社会におけるプレッパー的生き方まで、丁寧にわかりやすく紹介していきます。

🧭 プレッパーとは?基本の意味と由来

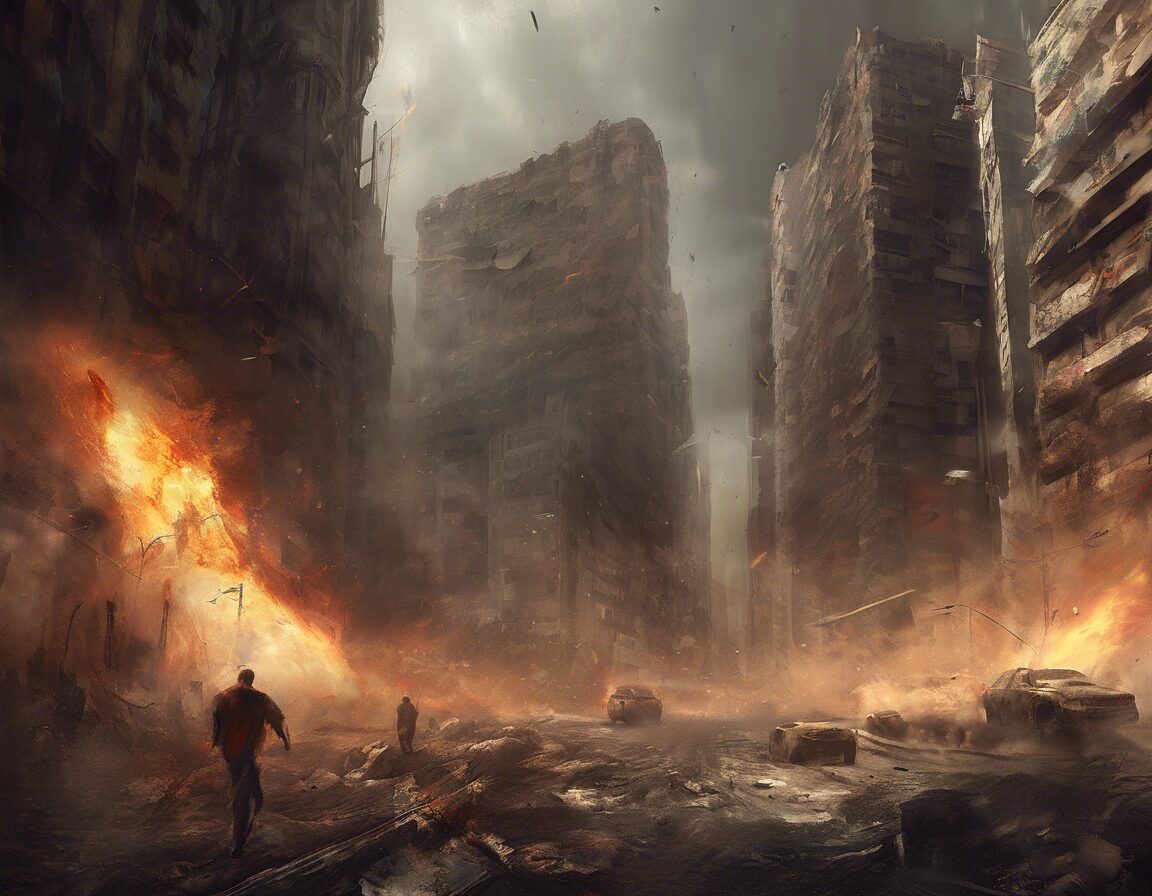

「プレッパー(prepper)」とは、英語の 「prepare(準備する)」を語源とした言葉で、災害・パンデミック・戦争・経済崩壊・社会不安などの非常事態に備えて事前に準備する人々を指します。

この言葉は近年になって広まりましたが、実は概念そのものは何百年も前から存在しています。かつての農村では、冬の備えとして食糧を蓄えたり、自家製保存食を作るのが当たり前でした。それが現代的な脅威に適応した新しい形で復活したのが、現代の「プレッパー」なのです。

🔍 プレッパーの意味(要点まとめ)

- プレッパーとは:「準備を怠らない人」「非常時に備える人」

- 意識高い人というより「現実的な危機感」を持つ人々

- 家庭に備蓄品を用意したり、生活インフラの崩壊に備える

- 一部は武器や避難所を整備する“ガチ勢”も

🌍 プレッパーが注目されるようになった背景

🇺🇸 アメリカのプレッパー文化の発展

プレッパー文化が最も発展しているのはアメリカです。

その背景には以下のような歴史的・社会的事件があります。

- 9.11同時多発テロ(2001年):国家への脅威が現実のものに

- ハリケーン・カトリーナ(2005年):都市機能の脆弱性が露呈

- サブプライムショック(2008年):経済的混乱と失業の急増

- 新型コロナウイルス(2020年~):日用品・食料の供給不安

- 気候変動による大規模災害の増加

こうした出来事は、多くの人々に「いざという時、誰も助けてくれないかもしれない」という現実を突きつけ、自己責任による備えの必要性が広まりました。

🏠 プレッパーが備えているものとは?

プレッパーが行っている準備は多岐にわたります。

単なる非常食の備蓄にとどまらず、生活を自立させるインフラ作りを目指している人も少なくありません。

🥫 食料・水

- 長期保存が可能な缶詰、乾燥食品、フリーズドライ食品

- 飲料水の備蓄(1人あたり3日〜1週間分)

- 浄水器や濾過ストロー(断水に備える)

🔋 エネルギー・電力

- ポータブルソーラーパネルや手回し発電機

- モバイルバッテリー、大容量蓄電池

- 燃料(灯油・ガスボンベ)や調理用の携帯コンロ

🩹 医療・衛生用品

- 応急処置セット(絆創膏、消毒液、包帯など)

- 常備薬、解熱鎮痛薬、風邪薬、持病用の薬

- トイレットペーパー、生理用品、歯磨きシート

🧰 道具・防災・サバイバル用品

- LEDライト、懐中電灯、電池

- 多機能ナイフ、ロープ、テント、寝袋

- 無線機やホイッスルなど連絡手段

🇯🇵 日本におけるプレッパー的生活

日本では「プレッパー」という言葉自体はあまり浸透していませんが、防災意識が非常に高い国です。特に以下のような災害が、日常的な備えの重要性を広めてきました。

🔥 日本の代表的な災害体験

- 阪神淡路大震災(1995年)

- 東日本大震災(2011年)

- 熊本地震(2016年)

- 豪雨・台風被害(毎年のように発生)

さらに、2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には、マスク・トイレットペーパー・食品の買い占め騒動が発生。多くの人が「備えておけばよかった」と感じたことでしょう。

🧑🌾 日本のプレッパー的行動例

- 家庭での水・食料のローリングストック

- ポータブル電源や携帯トイレの常備

- ソーラーパネルの導入

- 地方移住での自給自足的生活への関心増加

🤔 プレッパー=変わり者?それとも未来を読む人?

一部のメディアやSNSでは、プレッパーが「変人」や「陰謀論者」として描かれることもあります。

たしかに中には極端な思想を持つ人も存在しますが、大多数のプレッパーは現実的なリスクに対する合理的な準備をしているだけです。

今や地震やパンデミックは「いつか来るかもしれない」ではなく「また来る」ものとして、現実的に考えるべき時代。

プレッパー的な備えは、決して大げさな行為ではなく、ライフスタイルの一部となりつつあります。

✅ まとめ:プレッパーは“安心”をつくる人

プレッパーとは、「もしも」の時に備えて行動している人たち。

彼らの準備は災害や社会不安だけでなく、日常生活の安心感にもつながります。

あなたも、まずは「3日分の水と食料」から始めてみてはいかがでしょうか?

🔑 この記事のポイントまとめ

- プレッパーとは?:「準備を欠かさない人」

- 意味と由来: prepare(準備)から来ている

- プレッパーの備え: 食料・水・医療・電力・通信手段など幅広い

- 日本でも: 地震大国ゆえ、防災意識はプレッパー的

- 現代社会での意義: 不安な時代に安心を得るための手段