プラスチック米とは?

プラスチック米とは?

🧪「プラスチック米」って何?精米改良剤の実態と安全な米の選び方

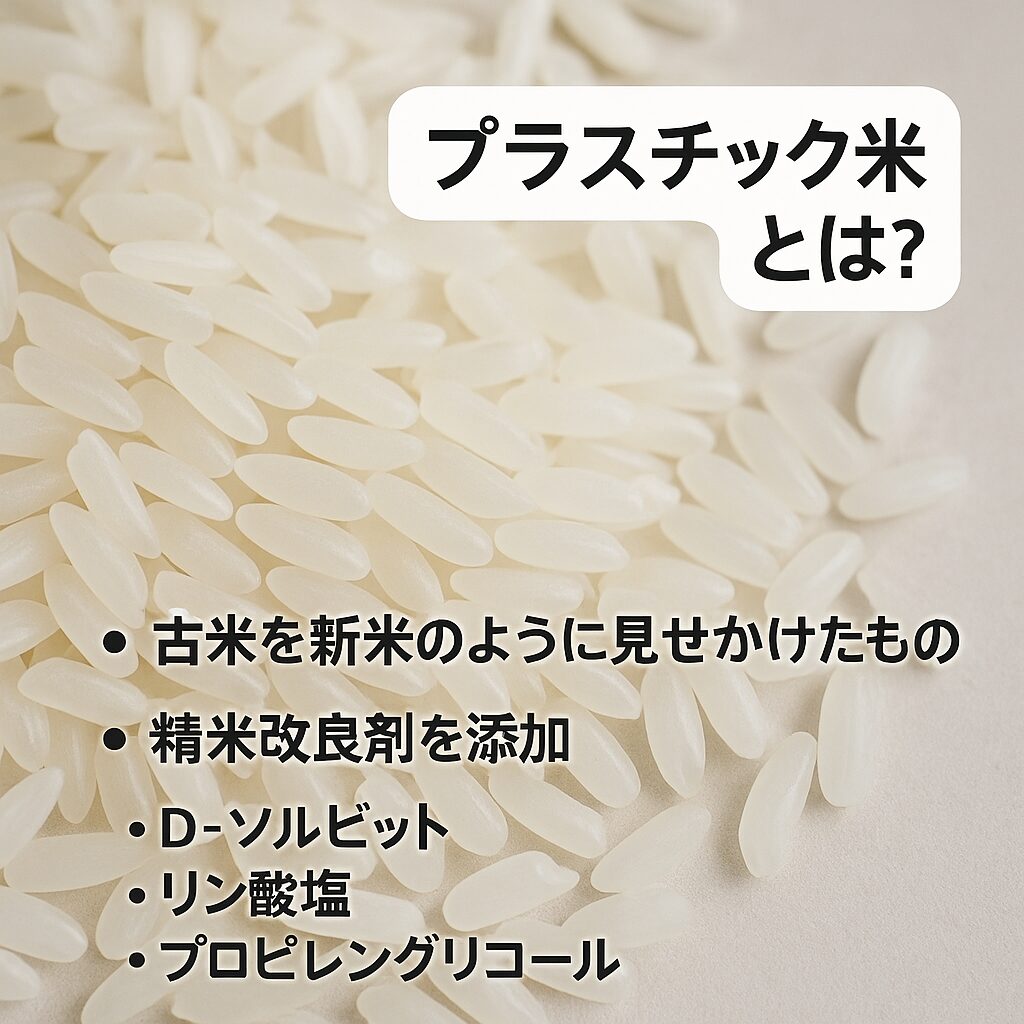

日本国内で最近注目されている「プラスチック米」。これは、かつて中国で問題視されたプラスチック製の偽米とは異なり、古米を新米のように見せかけるために使用される精米改良剤によって作り出されるものを指します。

従来「プラスチック米」と聞くと、プラスチック樹脂を米粒状に成型した偽物の米を思い浮かべるかもしれません。実際、中国などで流通が疑われたケースでは、ビニールのような原料から米に似せた粒が作られていたと報道されたこともありました。

しかし現在日本で問題視されている「プラスチック米」とは、物理的なプラスチック素材ではなく、古米に人工的な光沢や甘みを加えることで新米に見せかけた米を指しています。

このような呼称が広まった背景には、精米改良剤に含まれるプロピレングリコール(別名「液体プラスチック」)の存在があります。この成分が使われることにより、米粒に異様なツヤやべたつきが生じ、本来の自然な米とは異なる違和感を覚えることがあり、消費者の間で「プラスチックみたい」と表現されるようになったのです。

見た目はきれいでも、自然な新米と比べると香りや食感に微妙な違いがあり、食べ慣れている人であれば気づくこともあるでしょう。次の章では、こうした加工がどのように行われるのか、成分の特徴とともに掘り下げていきます。

🌾 精米改良剤とは?

精米改良剤とは、保存期間が長くなり水分が抜けた古米の品質を人工的に改善し、あたかも新米のようなツヤと甘みを持たせるために使用される添加物の総称です。主な成分には以下のようなものがあります:

- D-ソルビット:合成甘味料の一種で、保湿効果とともに穏やかな甘みを与えます。古米のパサつきを抑え、食味を向上させます。

- リン酸塩:品質改良剤で、米粒同士を適度に粘着させ、割れや欠けを防ぐ役割を果たします。炊き上がりの粒立ちも改善します。

- プロピレングリコール(PG):表面にツヤを与えるために使われる成分で、別名「液体プラスチック」とも呼ばれます。米粒に光沢を与え、見た目を新米そっくりに仕上げます。

これらを使うことで、見た目だけでなく、香りや食感までも新米に近づけることができ、主に外食産業やコンビニ弁当、量販店向けの商品などで利用されている可能性があると指摘されています。

⚠️ 表示義務と消費者への影響

精米改良剤は日本の食品衛生法上、「加工助剤」として分類されることが多く、一定の条件下では最終製品への表示義務が免除されます。これは、製造過程で使用されても最終的に食品中にほとんど残留しないとされるためです。

しかし実際には、全く残留しないわけではありません。消費者は精米改良剤が使われているかどうかを購入時に判別できないため、知らないうちに摂取しているリスクがあります。

また、プロピレングリコールは適量であれば安全とされていますが、大量摂取時には胃腸障害、アレルギー反応、代謝異常などの健康リスクが報告されています。特に小さな子どもや高齢者、体調が優れない人にとっては、注意が必要な成分でもあります。

こうした背景から、食に対する意識が高まっている近年では、できる限り自然な食品を選びたいと考える人が増えています。

🛡️ 安全な米を選ぶためのポイント

精米改良剤入りの米を避け、より自然で安心できるお米を選ぶために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 新米表示を確認する:新米は収穫直後に販売されるため、古米に比べて改良剤の使用リスクが低いです。「令和〇年産」など収穫年表示を必ずチェックしましょう。

- 生産者・産地情報が明確なものを選ぶ:どの農家がどこで育てたか明示されている米は、品質へのこだわりが感じられ、安心感があります。農協や直売所の利用もおすすめです。

- 有機JAS認証米を選ぶ:有機JAS認証を受けたお米は、化学合成された添加物や農薬の使用が厳しく制限されています。安心して選べる基準の一つです。

- 無添加・自然栽培を謳う商品を探す:無添加、自然栽培米、天日干しなどを強調している商品は、精米改良剤の使用がない場合が多いです。ラベルをよく確認しましょう。

- 玄米や分づき米を選択肢に:精米工程が少ない玄米や分づき米は、改良剤の影響を受けにくい傾向にあります。ただし、玄米も品質や保存方法による差があるので注意が必要です。

❓ Q&Aコーナー

Q:どういう目的で精米改良剤は使われるのですか? 見た目をよくするためですか?

A: 精米改良剤は、主に古米の品質を改善するために使われます。時間が経過して乾燥し、ツヤや粘り、甘みが失われた古米に、見た目のツヤを与えたり、食感を良くしたり、割れにくくする目的で使用されます。特に、消費者に新米のように見せたい場合や、外食・加工食品向けに見た目と食感を整えるために利用されるケースが多いです。つまり、単なる見た目だけでなく、食べたときの印象まで新米に近づけることが目的です。